岩手県の庭園

毛越寺(もうつうじ) (岩手県西磐井郡平泉町字大沢)

「毛越寺は、東北地方で中尊寺と共に平安時代を代表する寺院である。「吾妻鑑」によると、藤原基衡の建立とされ、そうす

ると、保安二年(1121)から保延七年(1141)の間に建立されたことになる。庭園の作者は不明であるが、いたるところに作庭記

流の意匠が見られることから、作庭記に精通した者の意匠であることが伺える。広大な池泉を中心として作庭されており、中

島が二島、池泉の東南岸に一ヶ所、南側に三ヶ所の出島が作られている。大きい方の中島のほぼ正面に圓隆寺金堂址が

あり、鐘楼址と鼓樓址がある。作庭当初においては、中島から南大門に反り橋を架けてつないでいたという記述があり、この

ことから寝殿造りの意匠であることがわかる。巨大な立石のある中島は亀島であると思われる。この立石の手法は、少し傾

斜させて据えられており、須弥山石組のようでもある。平安時代の庭園遺構の殆どが、石組保存されていないことを考える

と、この毛越寺の庭園は、平安期の意匠がよく保存されており、一見する価値のある庭園である」

(日本庭園の美、重森千青氏より)

中国から伝えられた道教の思想で蓬莱島を表すような石を組んだり、人間の不老不死を願って庭園の中に亀島や、鶴島を

表したり、また仏教思想から理想の世界としての須弥山を表したり、石によって抽象的に表現された浄土式庭園の、わが国

最古の一つと言われる名庭園です。庭園の発掘調査により、当時の土塁、堂宇、回廊の基壇、礎石などがほぼ完全な形で

残され復元されている、平安時代の伽藍様式を伝える貴重な遺構が保存されています。06年8月訪ねて参りました。

国指定特別名勝・特別史跡の重複指定を受けた全国でも数少ない庭園です。

毛越寺庭園(岩手県) 一乗谷朝倉氏庭園(福井県) 小石川後楽園(東京都) 東京都立浜離宮恩賜庭園(東京都)

鹿苑寺、金閣寺 (京都府) 慈照寺、銀閣寺(京都府) 醍醐寺三宝院庭園(京都府) 平城京左京三条二坊宮跡庭園(奈良県)

厳島、安芸の宮島(広島県) だけです。

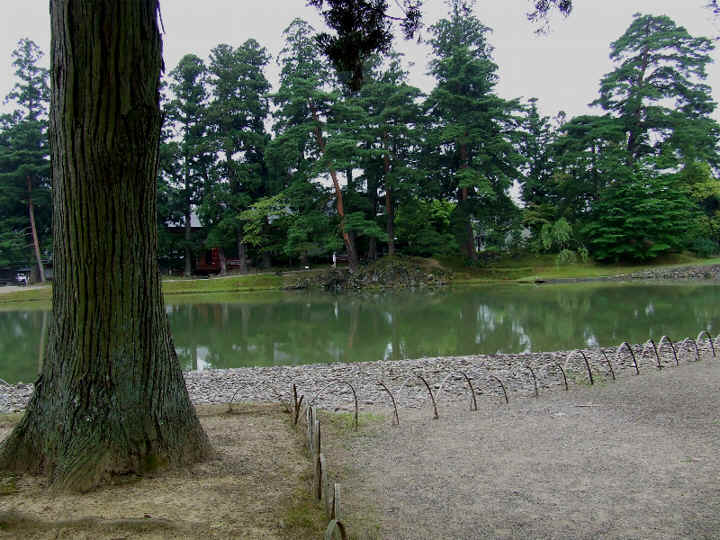

大泉が池全景

池泉庭園様式で、塔山を背景にした浄土式庭園です。

(左)小さい方の中島 (右)左に鐘楼跡、鐘楼の対岸に洲浜、右手に出島石組と飛島に立石組。

|

|

(左)大きい方の中島。手前の礎石は経楼跡。かつて対岸の南大門から中島、中島から金堂円隆寺に二橋架かっていたそう

です。 (右)対岸に築山。

|

|

遣水

池に水を取り入れる水路で、玉石を底に敷き詰め、流れには水越し、水切りの石、その他水の曲がり角や池への注ぎ口に

石組を配するなど平安時代の作庭記の様式を伝えている。平安時代の完全な遺構としては日本唯一のもの。庭園の発掘調

査中に完全な形で発見され、往時のままに復元されています。

|

|

|

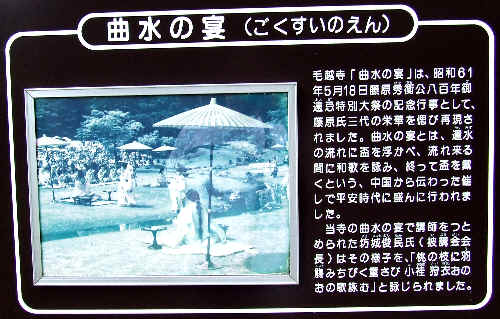

遣水の水路を使用して毎年五月に曲水の宴が行われます。

|

築山

出島と対応の位置にあり、海岸の岩山の景観を現しているのだそうです。

重森千青氏は次の様な見解です「作庭当初には大きい中島(蓬莱島)があり、そこに反橋を架け南側の南大門につないでい

た。このような発想は寝殿作りの庭園意匠である。蓬莱島から東南部に位置している小さい方の中島は亀島である。平安時

代の池泉の水深は平均90cmくらいで、現在は1.5mぐらいあるので水没している石もこの島には多くある。出島北端の水際近

くの1.8mの石は蓬莱石で、池泉の南西部にある築山が蓬莱山であることを示している。」

|

|

中島

大小二島あります。

|

|

洲浜

やわらかい曲線を描いたような砂洲と入江は、砂浜を表現しているのだそうで、築山に対照させた景観となっています。

遠くに山を望み、借景としているようです。かつて龍頭鷁首の船を浮かべ管弦の楽を奏したと言いいます。

|

|

出島石組と池中立石

約 2.5Mの立石を中心とする石組があります。「巨大な立石のある中島は亀島であると思われる」重森千青氏。

|

|

建物の多くは喪失され土塁、礎石などが残るのみとなっています。再建を繰り返して往時の姿を留めないよりは、いにしえの

ロマンが感じられて、かえって良いかも。

(左)開山堂 (右)常行堂。享保十七年(1732年)の再建

|

|

(左)嘉祥寺跡 (右)講堂跡

|

|

(左)金堂円隆寺跡 (右)経楼跡

|

|

(左)本堂 (中)庭園 (右)大泉が池の園路

|

|

|

本堂の手前右に芭蕉句碑があります。元禄二年(1689年)旧五月この地を訪れた芭蕉翁は悲運の義経主従をしのび次の

句を詠んだといいます。

「夏草や兵どもが夢の跡」

芭蕉句碑は中尊寺にもあります。芭蕉翁は中尊寺を訪れ次の句を詠んでいます。

「五月雨の降り残してや光堂」

芭蕉翁は一関市に宿を取り、中尊寺を訪れ山形に向かったと言います。一関市磐井川に架かる磐井橋の袂に、宿の跡があ

ります。芭蕉翁がこの地を訪れた日は、蓑笠をも透すほどの雨の日であったようです。

近くの中尊寺を訪ねて見ました。修学旅行以来ですから45年ぶり位になります。本堂の直ぐ下の駐車場に車を止めれば、

月見坂を登らなくても済むので楽と知人に聞いていましたので、町営駐車場横の坂道を登り車を止めました。藤原泰衡の首

級桶から蓮博士大賀一郎先生により発見され、1998年に開花した蓮の花が「中尊寺ハス」として境内に植えられています。

花弁が現在のものより少し細く、薄いのが特徴だそうですが、この民営駐車場の横に栽培されていました。開花したものがな

くて残念。物見遊山程度ですが、ご紹介します。

中尊寺(岩手県西磐井郡平泉町)

金色堂(国宝)

鉄筋コンクリート造りの覆堂の中、ガラス張りの空間に燦然と輝いておりました。

天治元年(1124年)の造立、中尊寺創建当初の唯一の遺構であるこのお堂はさすがにお見事。

|

|

かつて訪れた時は、この下の写真の鞘堂の中に金箔も殆んど無い金色堂がほの暗い中にあったわけで、芭蕉翁も同じ状況

の金色堂をご覧になった筈ですから、修復された金色堂を見たらどんな句を詠まれたのでしょうなどと、馬鹿な事を考えてし

まいました。

|

|

経蔵(重文)

国宝中尊寺経を収めていたお堂。

|

本堂

|

境内にはお堂が一杯ありました。

|

|

|

白山神社能楽殿(重文)

中尊寺境内の一番奥にある中尊寺鎮守白山神社の能楽殿。境内にあった由緒によると、当初のものは嘉永2年(1849年)

の火災で焼失し、現在の能楽殿は嘉永6年(1853年)に伊達藩主伊達慶邦によって再建奉納されたものだそうです。この

能楽殿は橋掛、楽屋などを完備した構成の近世能舞台遺構としては東日本では唯一とされます。毎年8月14日に伊達家お

抱えであった喜多流宗家が奉納する薪能が行われ、県外からも沢山の人達が訪れるそうです。

|

|

|

白山神社裏手からの眺め。山裾に雲がたなびき、左手平野部を衣川が流れる。

|

青邨句碑

竹林の外(はず)れに立つ、盛岡出身の山口青邨の句碑も良い。「人も旅人われも旅人春惜しむ」。この句はここを訪れた

芭蕉翁への思いを詠んだものだそうな。

|

|