石川県の庭園

兼六園(石川県金沢市)

国指定特別名勝

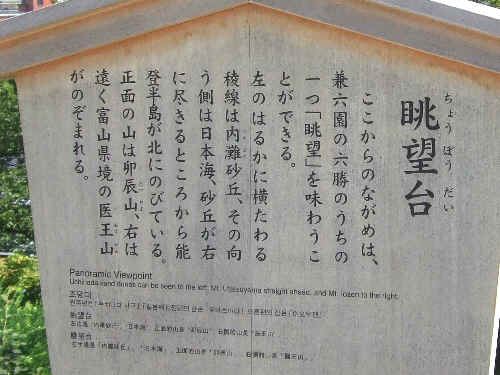

「兼六園は、江戸時代の代表的な回遊林泉式庭園であって、水戸の偕楽園、岡山の後楽園とともに、日本の3名園と称され

ている。延宝4年(1676年)、加賀藩5代藩主前田綱紀が、蓮池亭を造り、その庭を蓮池庭と呼んだのが、本園の始まりで

文政年間から嘉永年間(1818〜1853)にかけてほぼ完成した。兼六園は、「洛陽名園記」にいう宏大・幽すい・人力・蒼

古・水泉・眺望の六勝を兼ねるという意から、松平定信によって名づけられた。園内の中ほどにある霞ヶ池を中心に回遊し、

鑑賞・散策ができ、その間に築山・曲水・溪流・噴水・橋・滝・池泉・茶亭・燈籠・石塔などが配されて、変化に富んだ景観を構

成している。広々としていて、しかも人里はなれた静かな環境を形成し、人工的ななかにも樹林鬱蒼と茂り深山幽谷を思わせ

る。眺望絶佳の高台にありながら、豊富な清流が曲水となり、池水をたたえ、飛瀑となる。本園は互いに兼ねることが困難な

六勝の美を兼備した庭園である。」以上兼六園の説明書きより。

寺の方丈や御殿の書院から見て楽しむ座観式の庭園ではなく、土地の広さを最大に活かして、庭のなかに大きな池を穿ち、

築山を築き、御亭(おちん)や茶屋を点在させ、それらに立ち寄りながら全体を遊覧できる回遊式庭園です。

作庭における基本的な思想は一貫して神仙思想。大きな池を穿って大海に見立て、そのなかに不老不死の神仙人が住むと

言われる島を配してあります。藩主たちは、長寿と永劫の繁栄を庭園に投影したのです。最初の作庭者、五代藩主綱紀(つ

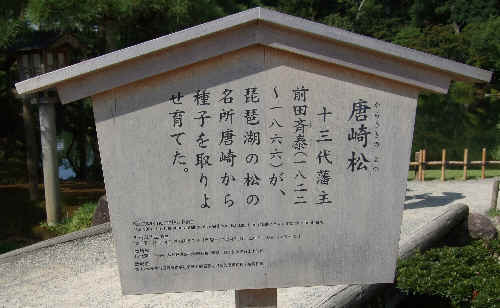

なのり)は、瓢池に蓬莱(ほうらい)・方丈(ほうじょう)・瀛州(えいしゅう)の三神仙島を築きました。また、十三代藩主・斉泰

(なりやす)も、霞ヶ池に蓬莱島を浮かばせています。

瓢池

瓢箪型の池

翠滝と海石塔

|

|

夕顔亭

瓢池の畔の茶室。安永3年(1774年)に建てられた兼六園内で最も古い建物。県指定重要文化財。

左の写真は、伯牙断琴の手水鉢(はくがだんきんのちょうずばち)

|

|

下は竹根石手水鉢。椰子類の根と茎の化石を利用したもの。

|

(左)舟之御亭 (右)梅林

|

|

この辺りは細い水路がめぐらされています。

|

辰巳用水

寛永9年(1632年)に、三代藩主利常(としつね)が、金沢城の防火用水を確保するためなどに設置した用水だそうで、後に

兼六園の曲水として用いられる。用水の取り入れは、金沢の南を流れる犀川の11キロ先の上流との事。

(左)辰巳用水 (右)花見橋

|

|

苔の緑が見事

|

|

山崎山

小立野口付近にある築山。この山崎山はカエデ、トチノキなど落葉広葉樹林が多く植えられており、秋になると赤や黄に美し

く色づくので「紅葉山」とも呼ばれているそうです。山腹には白川御影石でつくられた五重の塔(御室の塔)があり、京都仁和寺

の五重塔を模したものです。

|

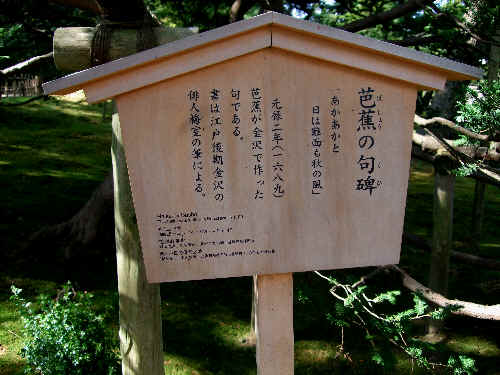

芭蕉翁の句碑。山崎山の麓にあります。

|

|

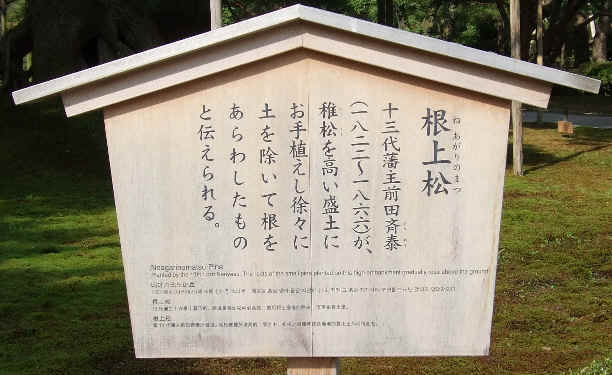

根上松

|

|

|

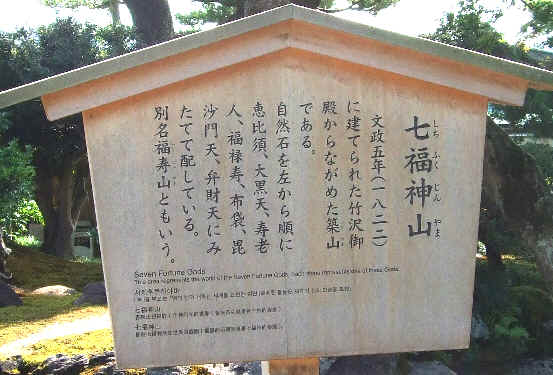

七福神山

|

|

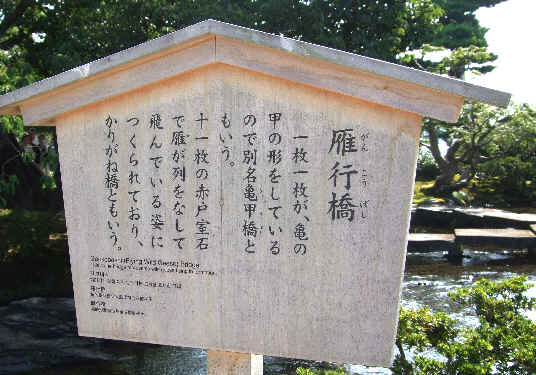

雁行橋

|

|

眺望台

|

|

|

霞ヶ池

唐崎松

|

|

|

|

|

蓬莱島

|

|

|

徽軫灯籠(ことじとうろう)

霞ヶ池の北岸に配された兼六園を代表する景観。徽軫灯籠は足が二股になっていて、琴の糸を支える琴柱(ことじ)に似てい

るのでその名が付いたと言われています。この灯籠は水面を照らすための雪見灯籠が変化したものと言います。

|

内橋亭(うちはしてい)

|

|

噴水

この噴水は霞ヶ池を水源とし、池の水面との高低差による自然の水圧であがっています。水の高さは約 3.5 mあり、霞ヶ

池の水位の変化によって変わります。藩政末期、金沢城内の二ノ丸に水を引くため試作されたものと伝えられているそうで

す。日本で最古の噴水と言われています。

|