宮城県

鹽竈神社 (宮城県塩釜市)

’09年12月、鹽竈神社から松島を訪ねる。

鹽竈神社

「現社殿は元禄期のもので元禄8年(1695)から9年の歳月をかけ宝永元年(1704)に竣功しました。平成16年で丁度300年を

経た建物です。寛文の御造営からわずか30年程で大規模な御造営を為した背景には、謡曲やドラマで有名な寛文事件(伊達騒

動)があり、綱村(幼名亀千代)はこの騒動で毒殺されかけ、わずか2歳で伊達家を継ぐ事になります。長じて17歳で仙台の地に戻

った綱村は、自分の命と伊達家が続いたのは神仏の加護によるものと一層信心を厚くし、その証として大規模な造営に着手したと

されています。

幕府から日光東照宮の改修を命ぜられた綱村は自らも現地に赴くなどして力を注ぎ、その事業が済むとその職人を呼び寄せ鹽竈

神社の社殿以下の造営を行いました。建物の様式や彫刻は東照宮のそれと大変よく似ているのはそのためです。

本殿は素木造檜皮葺の三間社流造り、一方の拝殿は朱漆塗銅板葺入母屋造と好対照を見せており、又別宮は本殿一棟に拝殿

一棟、左右宮は本殿二棟に拝殿一棟と特徴的な造りとなっております。

この御造営以後鹽竈神社には伊勢の神宮と同じく二十年毎の式年遷宮(社殿の建て替えや修理をし更新する制度)が定められ、

屋根替えや社殿の補修、漆の塗り替えや金具・調度品の修復等が行われ、平成三年には第十七回式年遷宮が行われました。

平成14年12月に本殿・拝殿・四足門(唐門)・廻廊・随神門(楼門)以下14棟と石鳥居1基が国の重要文化財の指定を受けておりま

す。」 鹽竈神社HP説明より

石鳥居

寛文3年(1663年)4代仙台藩主伊達綱村によって寄進されたものです。国指定重要文化財。

|

塩釜神社表坂

別称で男坂、海坂とも呼ばれていて石段は202段ある。

|

随身門

宝永元年(1704年)に建立されたもので2層の八脚楼門、入母屋、銅板葺き、三間一戸、構造体は朱色に塗られ、金物は金箔仕

上げ。国指定重要文化財。

|

随身門入って左の神木杉。

|

随身門入って右の

舞殿

|

唐門

四脚門、切妻、銅板葺き、左右に廻廊を廻し朱色に塗られています。国指定重要文化財。

|

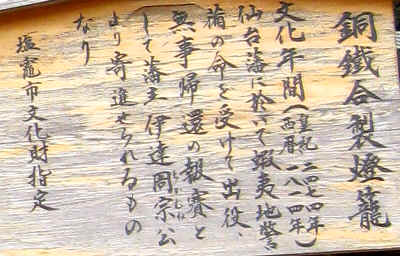

左右宮拝殿前の

文化灯籠

|

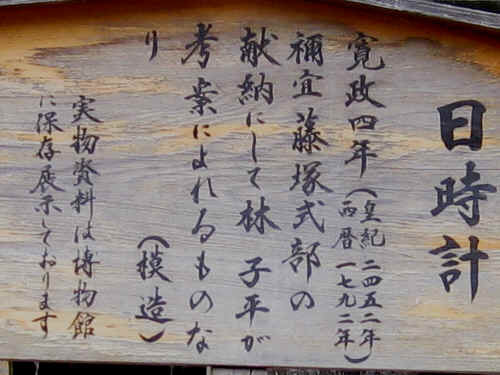

日時計

|

|

|

|

左宮本殿

宝永元年(1704年)に建立されたもので三間社流造、檜皮葺、素木造。他の社殿が極彩色を使う事で神格化しているようです。

祭神は武甕槌神で別称鹿嶋社。国指定重要文化財。

|

右宮本殿

宝永元年(1704年)に建立されたもので三間社流造、檜皮葺、素木造。他の社殿が極彩色を使う事で神格化しているようです。

祭神は経津主神で別称香取社。国指定重要文化財。

|

|

別宮本殿

宝永元年(1704年)に建立されたもので拝殿は桁行き5間、梁間3間、入母屋、銅板葺き極際色。本殿は三間社流造、檜皮葺、

素木造。寛文時代の本殿を利用して建てられたそうです。国指定重要文化財。

|

|

|

|

四季桜

|

東参道裏坂(女坂)

|

|

|

|

|

|

|

塩釜港から船で松島に向かう。

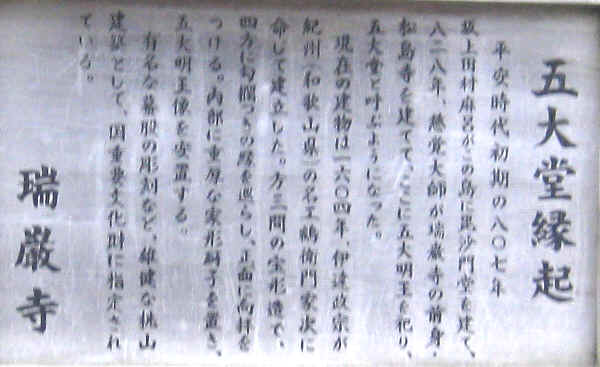

瑞巌寺

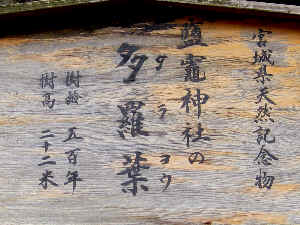

鰻塚

大正12年9月、松島湾で捕れた鰻の供養として地元民の寄付金で鰻塚が建立された。

|

瑞巌寺洞窟群

|

|

|

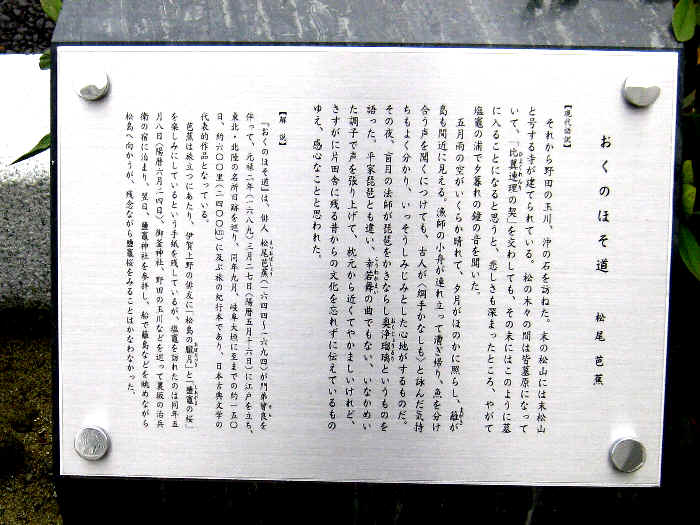

五大堂

|

|

|

|

すかし橋

五大堂が建立された小島に架けられた橋。橋げたの隙間から海が見え、五大堂へ行く際に足元を見て気を引き締めるために造られたと言わ

れている。

|

五大堂から松島を臨む。

|

觀瀾亭

「文禄年中に豊臣秀吉から伊達政宗が拝領した伏見桃山城の一棟で、江戸品川の藩邸に移築したものを、二代藩主伊達忠宗がこの地に移し

たものと伝えられています。建物は、東西に向き京間18畳2室からなり、四方縁をめぐらした簡素明快な建築です。床の間の張付絵や襖絵

は、壮麗に極彩色で描かれており、柱間1間6尺5寸の京間であること、軽快な起(むく)りを持つ尾根からして、桃山時代の建築であると考えら

れています。藩主の納涼、観月の亭として『月見御殿』とも呼ばれましたが、公式な記録によると藩主・姫君・側室等の松島遊覧、幕府巡見使

等の諸国巡回の際の宿泊および接待用の施設となる『御仮屋』として利用されていました。

江戸時代の終わりまで、この敷地内には藩主等に随行する侍の部屋、台所、馬屋など11棟あまりの建物が存在しており、觀瀾亭はその中で

一部分が現存しているもので我が国でも貴重な建物です。」 觀瀾亭の説明より

|

|

觀瀾亭から松島湾を臨む。

|

|

帰途、仙台駅でクリスマス・イルミネーションを見る。

|

|

鳴子峡

’07.4月2日鳴子温泉に出発。

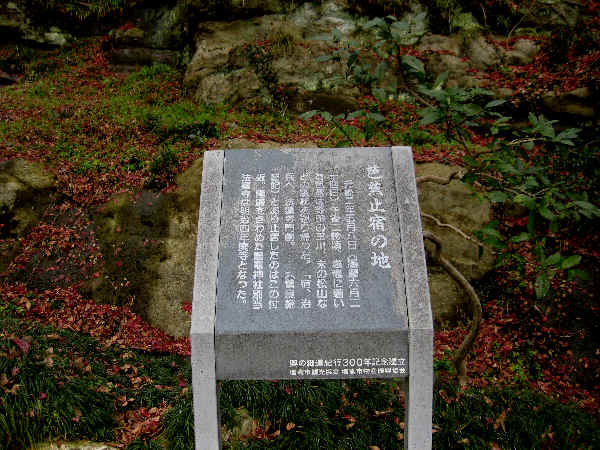

尿前の関

右は芭蕉没後60年に建てられた古い句碑。

|

|

右は芭蕉翁の銅像、中尊寺にも同じ様な銅像が在りました。

|

|

中山平温泉郷の琢琇に宿泊。

「日本秘湯を守る会」会員の宿の湯煙と萱葺き屋根の露天風呂が部屋の前に。

「芸能人の隠れ宿」のふれこみでやって来ました。でもフロントから廊下までサイン色紙だらけ。隠れ宿では無さ

そう。楽天の21番岩隈君やサマーズなどが読みとれました。

|

4月3日朝日に湯煙が立ちのぼる。

|

|

露天風呂から残雪の山々が一望。右は朝食風景。

|

山の斜面には蕗の塔が花開き、木々はまだ冬籠り、木立の中には残雪も。杉の緑だけの世界。

7箇所の露天風呂(内湯も含め)に入るのが唯一の楽しみ。

鳴子峡

せっかく来たんだからと鳴子峡に。

現況は枯れ木の山。秋には道路が大渋滞してたどり着くのが大変なんだそうですが、この時期は誰も居ません。

崩落の危険か、熊の出没か、遊歩道は閉鎖中でした。

写真は鳴子峡の展望台から。パーキングは我々の車だけでした。観客2名のパノラマ独り占め。

|

|

日本こけし館の後に鳴子スキー場を望む。

|

途中長者原SAで休憩。昼食を摂る。展望台からは化女沼が一望できます。

|

帰途、生協でお買物の後無事に我が家に。

4月6日、東京に。車窓には、雪を戴く山々が続きます。

|

|

|

AM10:36、桜の盛りを過ぎた東京に到着。